November 1888 vollendete Herman Gorter den ersten Gesang seines epischen Gedichtes "Mai". Die 3 Gesänge des Gedichtes umfassen 4381 Zeilen, in der Gorter seine Liebe zu Wies Koopmans (später seine Frau) besingt in Metaphern und Rhythmen, die einen Höhepunkt und Endpunkt der Poesie der Achtziger darstellen. Der "Mai" war neu in Mystik, Naturlyrik, Erotik auch - aber er bestand nun mal aus 4381 Zeilen. Es überrascht also nicht ganz, dass eigentlich nur die ersten 20 Zeilen, die ich hier übersetzt habe, berühmt geworden sind. Sie gehören dafür zum Kanon der niederländischen Poesie, sogar in diesen poesielosen Zeiten.

1890 erschien das Gedichtband "Verzen", das dem "Sensitivismus" zugerechnet wird, in dem, radikaler noch als im "Mai" traditionelle Vorgaben in Grammatik und Semantik der herkömmlichen Verslehre aufgegeben werden, um den Eindruck des Gefühlten unvermittelt hervor zu rufen.

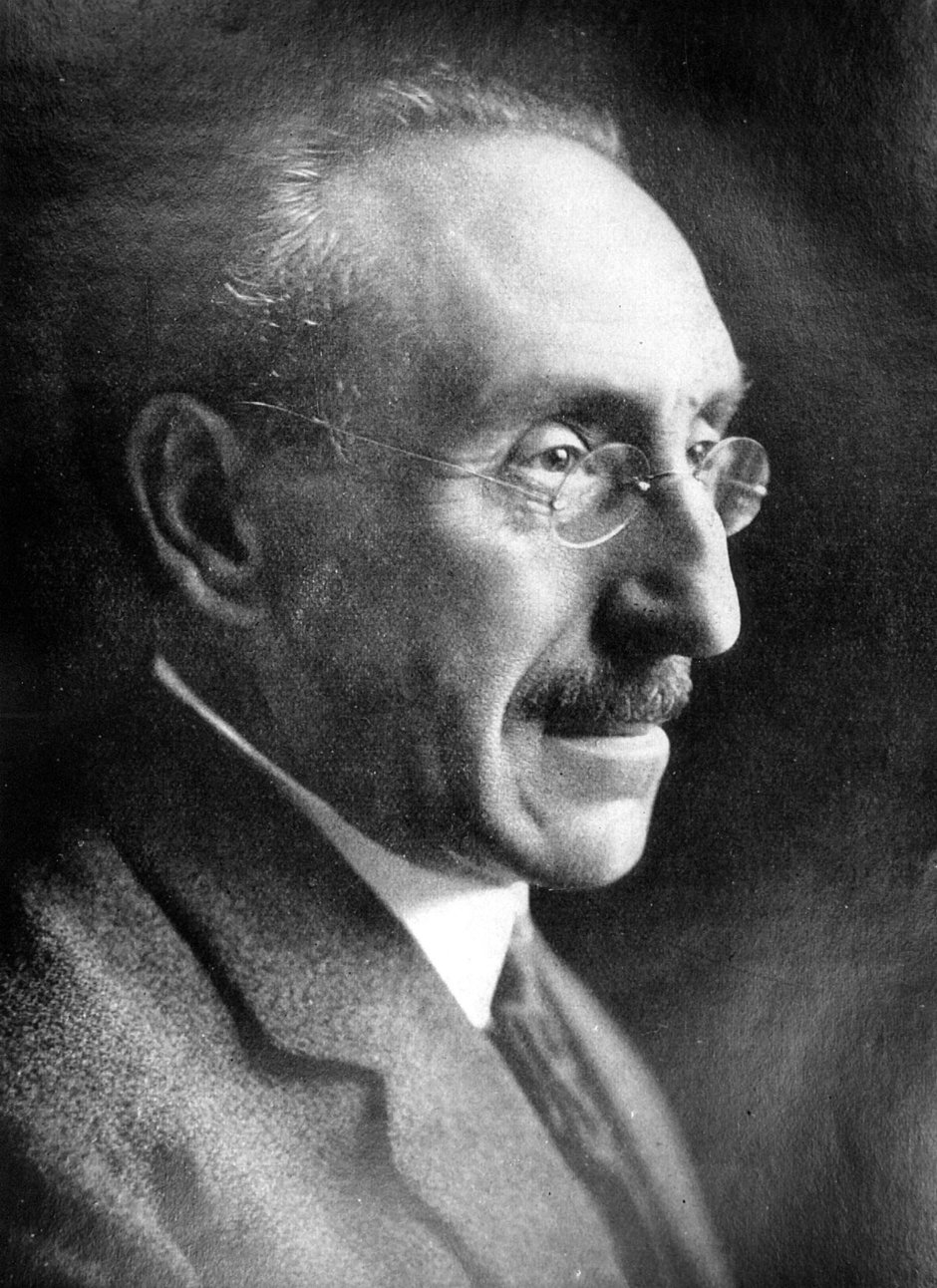

Gorter war mehr als nur ein impressionistischer Dichter. Er war Altphilologe und Gymnasiumlehrer, Übersetzer der Ethica des Spinoza. Später war er aktiv in der sozialistischen und danach in der kommunistischen Bewegung, zum Teil zusammen mit Henriette Roland Holst.

1918 übersiedelte er nach Deutschland, wo er die radikaleren Positionen der KPD, anschließend der KAPD vertrat. Er war Mitglied des west-europäischen Sekretariats der Komintern, aber wurde 1920 aus der Führung hinausgeworfen: Sein kompromissloser Kritik an Lenins Broschüre "Der „Linke Radikalismus“, die Kinderkrankheit im Kommunismus" wurde ihm nicht in Dank abgenommen. Nach einigen Aktivitäten in marginalen sozialistischen Bewegungen, zwangen Herzprobleme ihn dazu, die politische Bühne zu verlassen. Er starb 1927 in der Schweiz, wo er gehofft hatte sich von seinem Herzleiden erholen zu können.

Wie bei Henriette Roland Holst war Gorters Kommunismus vornehmlich ein dichterischer Traum, der mit der hemdsärmeligen Bereitschaft zur gnadenlosen Tyrannei nicht viel zu tun hatte. Dass er nicht bereit war auf kleinbürgerliche Vorlieben zu verzichten, wie das Tennisspiel und das Tragen von eleganten Kreissägen, ist in meinen Augen sympathisch, aber trug gewiss nicht bei zu seiner Beliebtheit in der revolutionären Bewegung.

Herman Gorter, aus “Mai“, 1888.

I

Ein neuer Frühling und ein neuer Klang:

Ich möcht', dass dieses Lied pfeift wie der Vogelsang,

Den ich öfters hörte vor der Sommernacht

In der kleinen, alten Stadt, entlang der Wassergracht -

Im Haus war's dunkel, doch die Straße am Kanal

Sammelte Dämmer, am Abendhimmel blinkte fahl

Noch Licht, es fiel ein dunkelgoldner Schein

Auf eingerahmte Giebelreihn.

Dann pfiff ein Knabe - so wie eine Orgelpfeife,

Die Klänge schüttelnd in der Luft - so wie reife,

junge Kirschen, wenn der Frühlingswind

Steigt im Gebüsch und seinen Flug beginnt.

Er zog über die Brücken, auf dem Wall

am Wasser, langsam gehend, überall

wie ein junger Vogel pfeifend, unbewusst

der Abendwonnenlebenslust.

Manch müder Mann beim Abendessen

Hörte zu, eine Geschichte, längst vergessen,

Lächelnd, die Hand am Fenstergriff,

Zögerte zeitweilig, während der Knabe pfiff.

Übersetzung Jaap Hoepelman, Dezember 2020

Mei, I, 1889.

Een nieuwe lente en een nieuw geluid:

Ein Beispiel für Gorters Sensitivismus ist das Liebesgedicht "Zie je ik hou van je" aus "Verzen", 1890,

in dem die Dichterliebe durch hilfloses Gestammel fühlbar gemacht wird. Gekonnte Naivität, freilich. Aber vergleichen wir es mit Jacques Perks Epos "Iris", aus 1881, das seinerzeit als erneuernd galt:

Damit verglichen stellt Gorters tastende Einfalt tatsächlich etwas völlig neuartiges dar:

Siehst du

Siehst du ich liebe dich,

ich find' dich so leicht wie das Licht -

deine Augen sind so voller Licht,

ich liebe dich, ich liebe dich.

Und deine Nase und dein Mund und dein Haar

und deine Augen und dein Hals, dar-

um das Kräglein und dein Ohr

mit dem Haar davor.

Siehst du ich wollte gerne sein

du, aber es kann nicht sein,

das Licht ist um dich, du bist

nun doch was du nun einmal bist.

O ja, ich liebe dich,

so fürchterlich liebe ich dich,

ich wollte das alles ganz sagen -

Aber kann es doch nicht sagen.

Übersetzung Jaap Hoepelman, Dezember 2020